【第四期】无线充电的FOD基本原理

在Qi协议中,无线充电有一项必测的功能,叫做异物检测(FOD,Foreign Object Detector)。这一项非常重要的原因在于,异物检测是保证无线充电的使用安全的重要措施之一。

本期我们通过问答的形式来讲解,方便大家更好的抓住重点和理解。问题做了难易程度的标记(分为困难,中等,容易),可以选择性阅读:

1. 什么是异物检测?(容易)

2. Qi认证中的异物检测指标是什么?(容易)

3. 异物在哪几阶段可以被检测出来?所购买发射端是否具有异物检测功能的测试方法是什么?(中等)

4. 自校准在FOD中的作用?(中等)

5. 功率传输之前,异物检测的方法有哪些?(困难)

6. 功率传输过程中,异物检测的方法有哪些?(困难)

| 什么是异物检测? |

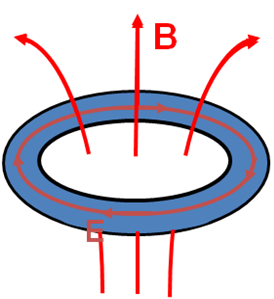

这里的异物主要是指铁磁性金属。铁磁性金属本身就是一个闭合回路。当铁磁性金属放在变化磁场中的时候,穿过这个闭合回路的磁通量就会发生变化,从而在金属内部产生电流。这个电流在金属内部流动就会产生损耗从而导致金属发热。这就是所谓的涡流效应。【1】无线充电正常工作时,在发射端和接收端之间就存在一个变化的磁场,当金属异物放在这个磁场中,金属就会发热。温度升到一定程度就会损坏无线充电接收器和发射器。异物检测就是当有金属异物在无线充电板上面时,需要把它检测出来,防止它在无线充电过程中发烫造成不必要的损伤。

| Qi认证中的异物检测指标是什么? |

在BPP(最大传输功率小于等于5W)认证过程中,从金属放在发射端和接收端之间开始,到发射端检测出来有异物,金属的温升小于某个阈值,则认为该异物检测功能是合格的。

在EPP(最大传输功率大于等于15W)认证过程中,除了BPP认证的要求,还增加了Q值检测的要求。后面会更加详细地介绍Q值检测。Q值检测可以保证功率传输之前检测出有金属异物在发射端和接收端之间,进一步加强大功率无线充电系统的安全。这是EPP和BPP的最大区别之一。

因此,Qi认证保证了无线充电系统是否安全。如果你是无线充电消费者,一定要选择通过Qi认证的无线充电器。伏达半导体的所有产品,无轮是发射端还是接收端,都通过了Qi认证,涵盖了BPP和EPP。

图二 - 伏达15W发射端Qi认证证书

当把手机放到无线充电发射端,发射端会经历Ping 阶段,识别配置阶段和手机达成功率传输协议,从而进行功率的传输。异物检测可在功率传输之前和功率传输过程中。

异物检测较为全面的测试分4项:

1. 直接将金属异物放在发射端上面,发射端是否能检测出异物?

2. 将金属异物放在发射端上面,然后将接收端放在发射端上面,发射端是否会进入功率传输?

3. 将金属异物贴在接收端背面,然后将金属异物跟接收端一起放在发射端上面,发射端是否能检测出异物?

4. 将接收端放在发射端上面,进行功率传输。然后将金属异物塞在接受和发射之间,一定时间之内,发射端是否能够检测出异物?

如果发射端产品完全满足这4项,则认为它是安全性能很高的发射端。伏达半导体的所有产品均能满足这4项需求。

在WPC协议中,专门介绍了自校准方法,并推荐发射端的生产过程最好有自校准流程,来保证发射端FOD性能的一致性。根据上文介绍可知,好的FOD算法,发射端会计算发射端的所有损耗。这些损耗有一些来自发射端电路的损耗,发射端磁性材料和周边金属的损耗。同一种产品,不同的样品,在包装和用料上都会存在一些差异。如此用同一套参数去计算发射端损耗就会引起不同产品之间的误差,所以最好在出货之前,就对产品进行一次自校准,来修正不同产品之间的误差,保证产品性能的一致性。尤其线圈周边存在金属外壳的产品,更需要自校准过程。

| 功率传输之前,异物检测的方法有哪些? |

功率传输之前,常见的异物检测方法有两种:

1. 发射端通过检测一些电气性能的异样来判断是否有金属异物。这些电器性能包括:输入端的平均电流,发射端谐振腔里的峰值电流,协助电容和电感之间的电压,Q值等。通用的做法是在Ping阶段的Analog ping子阶段,检测这些电气量。通常情况下,这些电气特性在以下4种情况下所表现出来的关系或者数值有所区别。4种情况指的是:发射端上没有任何东西,发射端上有接收端,发射端上有金属异物,发射端上既有接收端又有金属异物。所以可以通过这种区别来检测异物。但此种方法需要建立复杂的数学模型,相比于将要介绍的简单直观的Q值检测方法实现起来较为困难。

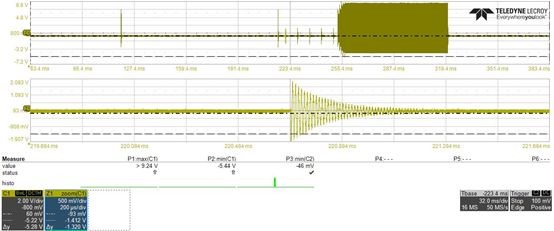

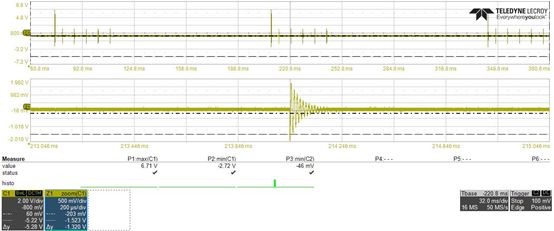

2. 通过谐振腔的Q值差异来检测金属异物。Q值是LC谐振腔一个重要指标。你可以这样粗略地理解它,当给LC谐振腔内一个有限的能量,谐振腔内就会产生一股谐振电流。谐振电流大小会因为能量在谐振过程中的损耗而衰减,衰减地越快,Q值越小;衰减越慢,Q值越大。通过EPP认证的接收端放在通过EPP认证的发射端上之后,发射端会检测此时的Q值大小,设为Q1,检测完成之后,接收端会给发射端发一参考Q值。发射端会根据自己的线圈的类型、Q值检测的频率和精度,将接收端发过来的Q值做一个修正,设为Q2。如果Q1比Q2小很多(阈值根据实际情况来设定),则认为有金属异物放在发射端和接受端之间。因为金属异物会加速谐振腔内电流衰减,即减小Q值。上文提到过,Q值检测功能是通过WPC EPP认证的条件之一。目前的Q值检测有两种方法:扫频的办法和时域的办法。扫频会增加额外的功率损耗,且检测时间较长,会影响手机的响应速度。时域的办法不会增加额外的功率损耗,且速度较快,但在采用分离MOS的结构中实现较为困难。伏达的产品中将MOS集成在智能全桥中,可以方便准确地采用时域的检测方法来检测Q值。

图三 - 相同坐标系尺度下无异物(上)和有异物(下)脉冲的幅度随时间的衰减曲线

| 功率传输过程中,异物检测的方法有哪些? |

功率传输过程中,异物的检测方法有很多:

1. 在低功率应用中,直接检测表面温度。这种方法比较粗暴直接,但检测到时异物可能已经升到一定的温度,而且异物是一个单点热源,发射端的温度往往也是单点检测,很难保证温度阈值的合理和准确。所以并不是最好的办法。(难度:容易)

2. 通过效率或者发射接收的功率差来判断。接收端会告诉发射端它接收到的功率是多少,发射端也会检测到输入端的输入功率。如此就可以算出效率或者功率差。如果效率太低,或者功率差太大,则认为可能有金属异物在发射和接受之间,因为金属吸收一部分的损耗。但当接收端和发射端的耦合不是很好的时候,效率也会比较低,功率差也会比较大,所以这种方法会让FOD准确性和充电自由度产生比较大的冲突。(难度:中等)

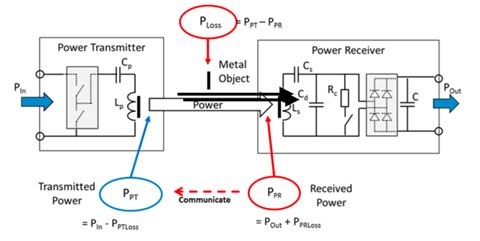

3. 建立准确的功率损耗模型。图四为功率传输模型,摘自WPC协议Part1&2, Figure 47。我们来看看有哪些功率损耗。

发射端的损耗有:功率全桥的驱动损耗,功率全桥的导通损耗,谐振电容的ESR的损耗,电感的ACR损耗,发射端磁性材料和金属的涡流损耗,发射端其他电路的损耗等。这里将它们的和设为Pptloss。发射端可以通过检测输入端的平均电流,谐振腔内的瞬态电流,电容和电感之间的电压等来计算不同耦合下的Pptloss的大小。

接收端的损耗有:整流桥的导通和开关损耗,接收端电感的ACR损耗,接收端电容的ESR损耗,接收端磁性材料和金属的涡流损耗,其他电路的损耗等。这里将它们的和设为Pprloss。接收端同样可以通过一些电气特性的检测来计算出接收端的损耗。

发射端的输入功率设为Pin,通过检测输入电压和输入平均电流可以得到。

接收端整流桥的输出功率设为Pout,通过检测整流桥输出电压和输出电流可以得到。

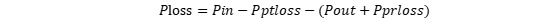

如果传输磁场中有金属,则会在金属中产生损耗,记为Ploss。它和Pin,Pout,Pptloss和Pprloss的关系为:

所以发射端可以通过上面这个等式来计算出一个Ploss,如果Ploss的值大于某个阈值,则认为存在金属。

这时理论上最科学的在功率传输阶段判断金属异物的办法。这种方法的关键在于发射端损耗Pptloss和接收端损耗Pprloss在不同耦合下、不同功率下的计算值是否准确。如果计算准确,则自由度跟FOD的性能都能做得很好。

图四 - 功率传输模型

以上就是FOD的所有内容。